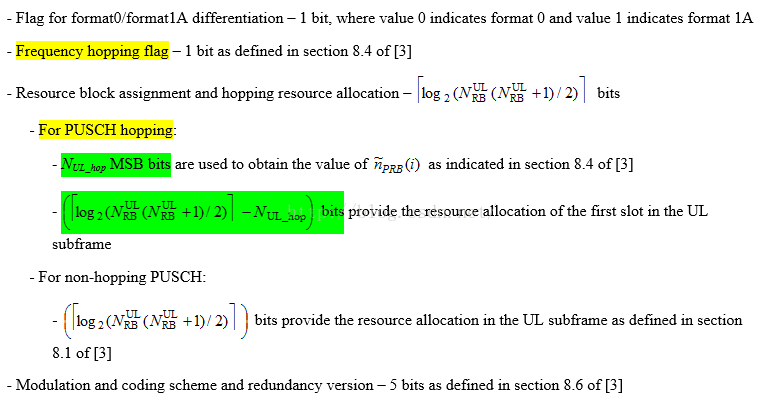

(1)3GPP TS 36.212 V9.4.0 (2011-09) Multiplexing and channel coding

(2)3GPP TS 36.213 V9.3.0 (2010-09) Physical layer procedures

(3)3GPP TS 36.211 V9.1.0 (2010-03) Physical Channels and Modulation

(4)http://www.sharetechnote.com

Q1. "Filter in front of LNA" vs "LNA in front of filter"

A1. "LNA in front of filter" (w/ proper frequency response) provides better RF performance.

Q2. PA linearity index?

Q3. Spectrum Analyzer : Resolution BW vs Video BW

A3. Resolution BW : frequency axis grid

Video BW : displayed spectrum is low-pass filtered.

Q4. Btwn TDD and FDD, which requires higher quality power supply? why?

(same Fc, BW, 64QAM and peak power)

A4. FDD. Higher power supply helps inter band seperation.

Source https://www.ctimes.com.tw/DispArt/tw/%E8%87%AA%E5%8B%95%E7%B7%8A%E6%80%A5%E5%82%B3%E5%91%BC%E7%B3%BB%E7%B5%B1/ETSI/IMS/%E8%BB%8A%E8%BC%89%E9%81%A0%E7%AB%AF%E8%B3%87%E8%A8%8A%E6%9C%8D%E5%8B%99/CEN/190719133326.shtml

在汽車自動緊急傳呼系統(eCall)導入之前,曾經在歐洲層面進行了多年的討論和協調。自2018年3月起,歐盟所有新認證車型都必須配備該系統。雖然eCall只在數量相對較少的車輛中進行了安裝,但它在技術層面已經過時。eCall的繼任者正在等待時機。

在發生嚴重交通事故時,eCall會透過行動電話自動聯絡公共安全應答點(PSAP),車載電子設備確定是否發生嚴重事故,其中安全氣囊是否釋放是事故嚴重程度之典型標誌,也可以使用SOS按鈕手動觸發系統,來報告不同類型緊急狀況或事故是否涉及其他車輛。

現有的eCall安裝基於ETSI和CEN標準,這些標準的制定始於大約15年前。系統使用帶內調變解調器,透過GSM語音通道以音訊傳輸(使用類似於傳真機的鳴叫音)eCall最小資料集(MSD)到112緊急號碼。選擇這種技術上已經過時的解決方案,是因為當時似乎只有GSM能夠提供必要的國際覆蓋。規劃階段這很合乎情理,但當下手機技術發展已經讓業界對此產生質疑。

德國保險業估計,到2035年才能達到近乎完全的eCall市場覆蓋率。但到那時,一些歐洲國家將不再提供GSM網路,因為LTE和5G迫切需要這些頻譜。目前,已有超過95%歐洲人口可以使用LTE網路,所以出現的問題是:這會對eCall產生哪些影響?網路營運商不可能僅僅為了提供這種eCall服務而維持GSM基礎設施。解決方案可能是一種混合模式:基於GSM和當代新興系統的eCall將共存於車載遠端資訊服務(telematics)系統中,以便在汽車所在之處都能保持功能暢通。

從eCall到NG eCall

eCall的繼任者已經被指定為是下一世代eCall(NG eCall)。在基於IP的LTE系統中,NG eCall自然地將不使用調變音訊訊號進行資料傳輸。但它仍將使用語音傳輸,因為eCall不僅只傳輸資料,還可建立與事故車輛的語音連結。LTE IP多媒體子系統(IMS)可以支援服務。IMS是用於陸地和行動電話網路中基於IP多媒體應用的傳輸技術,其主要目的之一是啟用電話,在LTE中被稱為語音LTE(VoLTE)。

IMS並不是新技術,它始於21世紀初,基於ETSI(TISPAN)和3GPP(IMS)開發的舊行業標準。隨著LTE導入,IMS框架得以建立,可用於語音傳輸、視訊電話、短信服務等等。IMS也是可用于NG eCall的完美基礎技術,並且經過適當調整。 3GPP的Release 14規定了一個網路支援標識,可告知網路是否支援NG eCall或者是否必須使用傳統eCall。這確保了eCall和NG eCall可以共存(圖1)。

|

NG eCall如何運作?

如果連接到LTE網路的車輛發生事故,遠端資訊服務系統將評估網路對於NG eCall的支援標識。如果支援NG eCall,則車輛可使用會話發起協定(SIP)和會話描述協定(SDP)透過IMS發出緊急傳呼。如果不支援NG eCall,則需要向GSM網路進行切換(電路交換機回退),以便透過GSM帶內調變解調器進行傳統eCall。圖2顯示了如何建立連接。

|

傳呼到PSAP路徑由發送SIP中的資源名稱控制,以下統一資源名稱已經定義:

urn: service: sos.ecall.manual:

manual eCall

urn: service: sos.ecall.automatic:

automatic eCall

urn: service: test.sos.ecall:

test call

為了不丟失任何時間,MSD在建立傳呼時被發送到PSAP。該資料集目前限於140 bytes。但是在LTE網路中可以容易地增加資料量。

圖3顯示了eCall和NG eCall之比較。

|

NG eCall優勢

由於NG eCall建立了快速資料連接,因此系統可以傳輸MSD以外的資料,這些資料在緊急狀況下可能非常有用,例如駕駛員健康資料,可以透過藍牙連接到車輛的智慧手錶提供。如果連接了dashcam,則可以建立視訊連結,以便傳呼中心能夠有可視資訊。

在另一個層面,可以想像緊急傳呼中心能夠向車輛發送遠端指令,例如打開車門或關閉點火裝置。儘管這些特徵的資料存在隱私和IT安全方面的問題,但事實是NG eCall相較技術上已經過時的傳統eCal具有更多潛在功能。

這也是eCall服務可能會變得越來越兩極化的一個原因,一種是使用112緊急號碼的公共系統,另一種是傳呼私人緊急傳呼中心的製造商專有系統。製造商需要安裝標準的eCall,但也可以實施自己的收費服務。如果他們這樣做,仍然必須讓車輛駕駛員選擇想要使用的系統,並確保如果專有系統不可用,車輛將自動切換到公共eCall。

為何當下開始使用NG eCall?

即使歐盟委員會尚未就NG eCall做出任何具有約束力的指令,但可以安全地假設它會這樣做。一旦足夠數量的網路運營商為NG eCall配置其LTE IMS,汽車行業就可以將其與適當設計的遠端資訊服務系統一起使用,包括私人緊急傳呼服務。它不需要,也絕對不會等待立法去強制解決問題。

即便已經在行動網路中實現NG eCall功能,在實際網路中測試遠端資訊服務系統也將困難且耗時,在現場測試中永遠無法實現資料再現。在IMS上也很難獲得測試結果,因為它是用戶無法訪問的網路基礎設施一部分。但是,客制化設計的測試和量測系統可以輕鬆、可靠地提供必要的資料。

T&M解決方案

Rohde&Schwarz長期以來一直在為基於GSM的eCall提供全面測試解決方案(圖4)。該系統的設計非常通用,甚至可用於俄羅斯緊急傳呼系統ERA-GLONASS(現在也是NG eCall)。為了處理NG eCall,R&S CMW-KA096已被添加到PC測試軟體套件中。作為行動網路模擬器的R&SRCMW500寬頻無線電通訊測試儀和R&SRSMBV100AGNSS模擬器都已具備所有必要功能。

@圖說;(圖4)可以使用此設置測試所有車輛緊急傳呼系統的接受程度。

R&SRCMW-KA096軟體可模擬支援NG eCall的緊急傳呼中心,並遠端控制可複製LTE行動網路和必要IMS基礎設施的R&SRCMW500。

透過由控制電腦和R&SRCMW500組成的測試裝置,可以驗證板載NG eCall電子設備(IVS)是否可以觸發NG eCall,選擇正確的網路,傳輸正確的MSD資料以及與之建立語音通訊,並透過緊急傳呼中心撥打LTE語音電話。MSD中的資料以RAW格式和解碼格式提供。如果將帶有GNSS選件的R&SRSMBV100A向量訊號發生器整合到測試設置,還可以檢查MSD條目(entry)的GNSS位置精度。

測試程式可以輕鬆擴展到多單元方案。這些場景可用於互用性測試,以模擬車輛進入不支援NG eCall之區域。在這種狀況下,有必要測試遠端資訊服務系統是否能夠使用傳統的eCall備份系統正確地發出緊急傳呼。

(本文作者Christian Hof為Rohde&Schwarz公司移動無線電測試儀產品經理)

| LTE Quick Reference Go Back To Index Home : www.sharetechnote.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

PUCCH (Physical Uplink Control Channel) carries a set of information called "UCI(Uplink Control Information)". (This is similar to PDCCH which carries DCI (Downlink control information)". Depending on what kind of information the UCI in PUCCH carries, PUCCH is classified into various formation as follows.

You may see a lot of different way of describing these formats depending on situation. It may be confusing at the beginning, but it would be better for you to get familiar with those different way of expression. You may want a single big table which has every details, but you will notice that those big table would be even more confusing.

So I will try to describe these formats in this page in various ways with a little bit different focus. You will see all of these are saying the same thing.. but in a little bit different perspective.

In 3GPP 36.213, section 10.1 UE procedure for determining physical uplink control channel assignment. The PUCCH format is summarized as follows.

Following is a tabular format of description of specification described above in 3GPP specification (36.213-10.1.1 PUCCH format information).

Following is another tabular format of description of specification, this is intended to give you idea on the contents of HARQ and CSI.

NOTE : 'Number of Bits' here the bit length after PUCCH channel coding. In short, the number of ACK/NACK bits does not change by channel coding process, but the number of CSI (e.g, CQI) increases to 20 bits. See PUCCH Channel Coding page.

Important Questions about PUCCH

Physical Layer Configuraion for PUCCH

If you are mostly working on higher layer signaling (e.g, RRC or NAS) and has to configure PUCCH details in RRC message, you would have some difficulties of understanding/setting physical layer configuration of PUCCH. Following topics would help you in this aspect.

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||